الحدود بين العلم واللاعلم

منذُ خريف 1919 بدأت تَشغلني بعض المَسائل الهامّة المُتعلقة بفلسفة العُلوم، مثل ما الذي يجب أن تكون عليه النّظرية المُصنّفة عِلمياً؟ وهل هُناك معيار للطابع العلمي لوضع النّظرية؟

المُشكلة التي أزعجتني في هذا التوقيت لم تكن متى تكون هذه النظرية صحيحة، ولا متى تكون مقبولة، كانت مُشكلتي مُختلفَة تماماً: تمنّيت أن نُمَيز بين العُلوم الحقيقية والعلوم الزائفة أو الميتافيزيقيا. كنتُ أعرف بالطّبع الجواب الأكثر شُيوعاً لمُشكلتي، وهي أن العلوم الحقيقية تَتميز عن العُلوم الزائفة – أو الميتافيزيقا – بالمَنهج التجريبيّ والذي يُمثّل بطريقةٍ أساسية مَنهج استقرائي يَنبُع من المُلاحظة أو التّجربة. ولكن ذلك لم يَشفع لي بطريقةٍ كافية.

على العكس من ذلك، كثيراً ما وضعتُ مُشكلتي في التمييز بين المَنهج التجريبيّ الحقيقي وغير التجريبي أو حتّى شِبه التجريبي. الجو الذي أثار هذا الاهتمام لدي هو التّوقيت الذي ارتفعت فيه الأفكار الثَورية بعد انهيار الإمبراطورية النِمساوية. من بين هذه الأفكار كانت نظرية النّسبية لآينشتاين والتي كانت ثوريةً بلا شك في هذا التّوقيت إلى جانب ثلاثة نظريات أخرى: نظرية ماركس في التاريخ، والتّحليل النّفسي لفرويد، إلى جانب علم النفس الفردي ل، آلفريد أدلر.

كان هناك الكثير من الهُراء الشعبي حول هذه النّظريات، وخاصةً حول النّسبية (والذي مازال موجوداً إلى الآن). في صيف 1919 بدأت أشعر أكثر وأكثر بعدم الرضا عن هذه النّظريات الثلاثة وكانت المُشكلة الأولى تتعلق بالإجابة حول سؤال أساسي :”ما هو الخطأ مع الماركسية، التحليل النفسي، علم النفس الفردي؟ لماذا تختلف هذه النّظريات كثيراً عن النّظريات الفيزيائية مثل نظرية نيوتن أو النّسبية؟ “.

كان عددٌ قليل يعتقد بصحة نظرية آينشتاين للجاذبية، ومع أني لم أشَكك في حقيقة تلك النّظريات الأخرى إلا أني شعرت على نحوٍ ما بدّقة الفيزياء الرياضية عن علم الاجتماع أو النّفس، وبالتّالي فإن ما أقلقني لم تَكُن الحقيقة في هذه المرحلة على الأقل أو مشكلة دقة القياس، كان ما يقلقني هو أنني شعرتُ في الواقع أن النّظريات الثلاثة الأخرى على الرغم من التّظاهر بأنها علمية، إلا أن لَها الكثير من القواسم المُشتركة مع الأساطير البدائية للعلم، إذ أنّها تُشبه التّنجيم بدلاً عن علم الفلك.

الكثيرُ من أصدقائي كانوا من المُعجبين بهذه النّظريات، خاصةً قُدرَتها التّفسيرية الواضحة لكل شيء في مجال عملها، وبدا أن رفض هذه النّظريات نابعٌ من اختلاف المصلحة الطّبقية أو بسبب القمع الذي كان موجوداً في هذا التوقيت.

العُنصر الأكثر تَميُزاً في هذا الموقف – كما بدا لي – هو الدفق المُتواصل من التأكيدات على صحة هذه النظريات ” من المُلاحظة إلى التّحقق” من قبل أتباعها. فالماركسية لم يكن من النّادر في هذا التّوقيت أن تفتح صحيفة دون العثور في كل صفحةٍ بها على دليل يُؤكّد مصداقية ماركس في تفسير التاريخ، الأمر الذي كشف عن التّحيز الطبقي لهذه الصحف خاصةً عندما لا تعرض كُل الحقائق، وبالنسبة لفرويد وأدلر فإن التّأكيدات كانت تأتي من الملاحظات الطبية.

مع نظرية آينشتاين كان الوضع مُختلفاً بِشكلٍ مُلفتٍ للنّظر: فتنبؤات النّسبية لم تكن فقط مؤكّدة بنتائج حملة إدينتجون، بل أنّها قادت إلى نتائج مفادها أن الأجسام الثقيلة مثل الشّمس يجب عليها أن تجذُب الضّوء بدقةٍ مِثل ما تفعل الأجسام المادية. ونتيجةً لذلك فإنّه من المُمكن حِساب المَسافة التي يَقطعُها الضّوء من النّجوم البعيدة، والذي يُظهر مَظهرها بأنها تبدو قريبةً من الشّمس، وستصل الأشعة الضوئية إلى الأرض من اتجاهٍ يبدو عليه النّجم بأنّه قد تحرّك بإزاحته بعيداً عن الشمس. بمعنى آخر فإن النّجوم القريبة من الشمس ستبدو كما لو تحرّكت مسافةً بعيدة عن الشّمس وعن بعضها البعض.

الآن، فإن الشيء المُثير عن هذه القضية هو الخطورة الكامِنَة في التنبؤات من مثل هذا النوع. فإذا تَبين من المُلاحظات أن الأثر المُتَوقع طَبقاً للنّظرية ليسَ موجوداً، فبكل تأكيد سَتُصبح النّظرية مُدحضةً بكل بساطة، والنّظرية التي لا تتوافق مع بعض النتائج المُمكنة من المُلاحظات والنّتائج والتي لاحظها كل شخص، ستكون قطعاً مرفوضة.

أدت هذه الاعتبارات في شتاء 1919-1920 إلى مجموعةٍ من النّتائج التي من المُمكن إعادة صياغَتُها كالتالي:

1- من السهل الحصول على التّأكيدات أو التّحَقُق تقريباً لكل ما يُطلَق عليه “نظرية”، وهذا إذا ما كنا بصدد البحث عن التّأكيدات.

2- التّأكيدات التي يَجِب أن يُعَول عليها فقط، هي النّاتِجة عن تَنبؤات مَحفُوفة بالمخاطِر، ويجب أن نَتَوقّع هُنا أن هُناك حَدثاً ما لا يتوافق مع النّظرية. مثل هذا الحدث سوفَ يدحض هذه النّظرية.

3- كُل نظرية علمية جيدة هي نظرية “حظر”. كلما كانت تحظر أشياء مُحددة تَحدُث، كلما كانت نظريةً أفضل.

4- النّظرية التي لا يُمكن دَحضُها بأي حادثٍ يُمكن تصوره هي نظرية غير علمية، عدم الدحض لا يحكم متانة وقيمة النظرية (عكس ما يعتقد الكثيرون).

5- كل اختبار حقيقي للنظرية هو مُحاولة لِدَحضها. وقابليتها للاختبار تعنى قابليتها للدحض والتكذيب. ولكن هناك درجات للقابلية للاختبار فبعض النظريات أكثر قابلية للاختبار وأكثر عُرضة للدحض من النظريات الأخرى وهذه تنطوي على مخاطرات أكثر.

6- الدلائل المُؤيّدة لا يُعَول عليها ماعدا اذا كانت نتائج اختبار حقيقي للنّظرية وهذا يُمكن تقديمه على أنّه مُحاولة غير ناجحة لدحض النّظرية (نتكلم هنا عن الدلائل المؤيدة).

7- بعضُ النّظريات القابلة للاختبار عندما يُكتَشف خطؤها، فإنّها لا تزال مُؤيَّدة من قبل المُعجبين بها، من خلال بعض الحِيَل التى يتم من خلالها إدخال بعض المُساعدات الافتراضية أو إعادة التّفسير لها بحيث يتم الهروب من نتيجة التفنيد والاختبار. مثل هذه الإجراء مُمكن دائماً لإنقاذ النظرية فقط من التفنيد لتفادى تدميرها أو على الأقل خفض مستوى حالتها العلمية.

من المُمكن تلخيص كل ذلك بالقول إن معيار المكانة العلمية للنّظرية هو قابليتها للاختبار، أو قابليتها للتكذيب و التفنيد.

لتوضيح هذا المبدأ بأمثلة النظريات السابقة: فنسبية آينشتاين رَضَخت بشكلٍ واضح لمعيار التّفنيد، وحتّى إن كانت أدواتُ القياس لم تَسمَح وقتها بنتائجٍ مَضمونة بصورةٍ واضحة، إلا أنّ هناك إمكانية واضحة لدحض هذه النّظرية.

النّظرية الماركسية في التّاريخ، وبالرّغم من الجُهُود الجادّة لِبَعض مُؤسسِيها وأتبَاعِها، إلا أنّها اعتَمَدت في النّهاية على نوع من ممارسات الكهنة في بعض الصياغات (على سبيل المثال في تحليل ماركس للثورة الاجتماعية القادمة). وكانت التّوَقُعات القابِلَة للاختبار في واقع الأمر مُزَورة، وبدلاً من قبول التّفنِيد، فإنّ أتباع ماركس قاموا بإعادة التّفسير لِكُلٍ منّ النّظرية والدّلائل في محاولةٍ لِجَعلها مُتَوافقة. بهذا المَوقِف فإنّهم قد حطّموا الكثير من ادّعاءات قيمتها العلمية.

بالنسبة لملحمة فرويد “الأنا” و “الأنا العُليا”، فإنّها تَصِف بَعض الحَقائق، ولكن في طريقةِ الأساطير، إذ أنّها تَحتَوي على اقتراحاتٍ نَفسية كثيرة مُثيرة للاهتمام، ولكن ليسَ في شكلٍ قابلٍ للاختبار.

لقد شعرتُ بأن النّظرية غير العِلمية والميتافيزيقيا في حالة وُجُودها أنّها ليست هامة أو بلا معنى، ولكن ليس باستِطاعَتِها أن تدّعي بأنّها مدعومة بأدلةٍ تجريبية. هناك الكثير من النّظريات ما قبل العلمية أو شبه العلمية، وبَعضُها للأسف له تأثيرٌ مثل التّفسير الماركسي للتاريخ أو تفسير التاريخ السلالي، و إلى آخر تِلَك الأعاجيب التي تَشغُل العُقول الضيّقة ويتم تناولها كالوحي.

بالتّالي، فالمُشكلة التي حاولتُ أن أجد لها حلاً، هو أن نَرسُم خطّاً واضحاً (وهو ما تم فيما بعد) بين حالات ونظريات العُلُوم التجريبيّة وكل البَيانات والادّعاءات الأخرى، سواء أكانت دينية أو ذاتَ طابعٍ مِيتافيزيقيّ أو حتّى شبه علمية.

إن معيار إثبات الخطأ أو التّفنيد هو محاولةٌ لذلك.

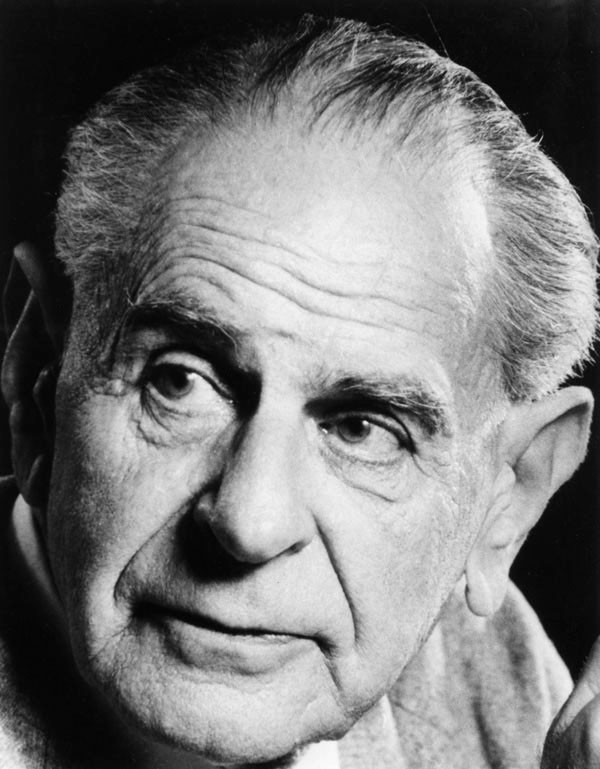

السير كارل بوبر

إعداد وترجمة: أشرف راتب

مراجعة: ماريو رحال

المصدر: